LA DÉCIMA DE RAFAELA CHACÓN NARDI

por

Mayra Hernández Menéndez

En 1948, la notable poeta cubana Rafaela Chacón Nardi (La Habana, 1926-2001) daba a conocer su primer poemario, Viaje al sueño, que le abriría las puertas del éxito, al recibir el elogio de destacadas personalidades de las letras extranjeras, como Federico de Onís, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Max Henríquez Ureña y Juan Chabás, como las nacionales José Juan Arrom, Medardo Vitier, Mirta Aguirre, Nicolás Guillén, Emilio Ballagas, Félix Pita Rodríguez, Manuel Navarro Luna y Cintio Vitier, por sólo mencionar algunas.

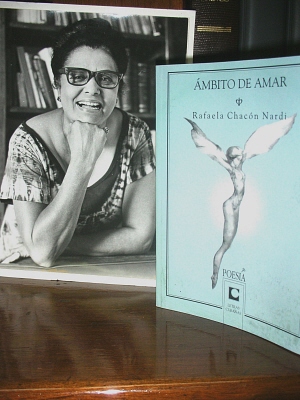

Después, en su bregar siempre al lado de la Poesía, escribiría otros libros, tales la redición ampliada de su exitosa «opera prima»: Viaje al sueño. 36 nuevos poemas y una carta de Gabriela Mistral (1957), De rocío y de humo (1965), Del silencio y las voces (1978), Coral del aire (1982), Una mujer desde su isla canta (1994), Carrusel (poemas para niños, 1994), Vuelta de hoja (1995), Mínimo paraíso (que incluye todas sus décimas, 1997), Del íntimo esplendor (2000) y Ámbito de amar (compilación de su poesía amatoria, publicado póstumamente, 2006).

En sus volúmenes mencionados se reafirman los valores literarios resaltados en sus ya lejanos inicios como creadora. Así, la búsqueda de la perfección formal, el empleo de un lenguaje depurado y de logrados recursos poéticos que les aportan belleza y expresividad a sus textos, la sobriedad y riqueza verbales, el eficiente manejo de su instrumental lírico, la variedad en el ritmo y una gran musicalidad, son cualidades que en su obra descuellan, fundamentalmente en las formas métricas tradicionales, donde su fina sensibilidad halló cauce.

Desde muy joven, de Mirta Aguirre —a quien la unieron lazos de admiración y respeto— había recibido la premisa de que los recursos del lenguaje poético se podían transformar, si se asimilaban y dominaban las estructuras clásicas. Por ello, en su quehacer sobresalen romances, romancillos, cuartetos, liras… Pero es en el soneto y la décima en los que, particularmente, Rafaela demostrará su magisterio, de ahí que ambas estrofas tengan un notable peso en su poesía. Su habilidad para asumirlas la llevaría a hallar en estas (preferidas por numerosos poetas clásicos) —con recursos lingüísticos de valía— el medio adecuado para catalizar emociones en épocas cruciales de su vida (en un tono confesional, autobiográfico) o para descubrirnos sus preferencias estéticas y su apreciación de la realidad. Mas, como de la décima se trata, hay que destacar que la poeta logró darle un merecido lugar en su obra.

Si nos remontamos a 1944, cuando Rafaela contaba solo 19 años, a pesar de que ya amaba esta estrofa, aún no había escrito ninguna. Sin embargo, en una página (dedicada a su joven poesía) de la revista Gaceta del Caribe —cuyo Comité Editor señalara en ella «un excepcional afilamiento de la sensibilidad y singulares honduras de pensamiento»— [1] aparece una lira cuyo título («La décima») y el contenido reafirman el valor que para la naciente creadora tendría esta forma métrica. Pero aún se trata de un acercamiento, a partir de lo que la misma simboliza para nuestra tierra y, en especial, para el campesino cubano.

Y va a ser precisamente esta lira la que le serviría de preámbulo para incluir, en su primer poemario, dos décimas que encierran la fina sensibilidad de Rafaela y demuestran su pericia en esta estrofa, sostenida en las que luego incorporará en su obra posterior. Y en esas décimas recrea dos motivos poéticos de gran querencia para ella: el lirio, su flor preferida, y el mar Caribe, que le despierta hondas resonancias y al que la unen lazos sentimentales pues, además de cubana, la poeta se sabía íntimamente caribeña también por sus raíces maternas ligadas a Martinica.

Tres temas fundamentales abarca el quehacer poético de Rafaela: la muerte, el amor y la patria. [2] Y en sus décimas —como es lógico— igualmente se hallan presentes, interrelacionados por subtemas que giran en torno a sus vivencias, gustos, sentimientos y concepciones.

La muerte —esa «increíble dama», como alegóricamente la llama en uno de sus poemas— estuvo muy cerca de la creadora, tras un accidente que sufrió. A esta etapa pertenece una trilogía de décimas que detallan sus estados de ánimo: la gravedad («Agonía»), la convalecencia («Ágil ser») y el retorno al lar compartido con el esposo («Hogar»). Veamos la segunda:

ÁGIL SER

Ay, amor, si yo pudiera

recién nacer de mi sombra,

mientras la pena te nombra

desde mi voz prisionera.

Ay, amor, yo bien quisiera

volver a vivir, moverme,

transitar, estremecerme,

ágil ser de pie y cadera

y rescatar de esta espera

la cruz de mi cuerpo inerme.

Y con el decursar del tiempo cuestionará todo: los sueños, la dicha, la esperanza, el llanto, el goce terrenal, el amor, el olvido, en fin, la vida, frente a esa innegable realidad que acontece al hombre (como en «Días sin regreso»).

DÍAS SIN REGRESO

¿Qué es el soñar? ¿Qué es la vida

por el tiempo vulnerada?

¿Qué importa la dicha hallada

o la esperanza perdida?

¿Qué más da el llanto, la herida,

el goce, la desventura

o el azar que transfigura

el amor en cruel olvido

cuando está el cuerpo aterido

y al pie de la sepultura?

El amor —para Rafaela, «el más perfecto de los sentimientos que puede abrigar el corazón humano», tal subrayó en una entrevista, en ocasión de su aniversario 60—, [3] se convierte en sueño perdido, recuerdo, ausencia, amargura, tristeza, soledad y olvido, pero también le proporciona ternura y alegría. Así lo confirman sus décimas «Soledad», «Dulce palabra es olvido», «Vuelta de hoja» y «Ajeno cielo». Este perfecto sentimiento asimismo la lleva a escribir cuatro estrofas en serie, consagradas a su madre («Como nieve serenada»).

El tema de la patria refleja su amor a la Isla, mediante décimas cubanísimas, como «Patria y flor», «Por Martí» (un conjunto de cinco, «donde la añeja voz de la poesía tradicional española y de los clásicos del Siglo de Oro se mezcla, sin esfuerzo, con frescura y espontaneidad inigualables, a un valioso aliento de nacionalista rebeldía», como las definió Mirta Aguirre) [4] y «Fiel a mi tierra», cuyo primer verso lo toma Rafaela, precisamente, de una décima de la poeta de Presencia interior (incluida en su libro para niños Juegos y otros poemas: [5] «Pescador».

Ahora bien, como dije antes, la muerte, el amor y la patria están enlazados por varios subtemas que poseen una motivación común: la carga emotiva trasladada al peculiar intimismo de la lírica rafaeliana. Vemos así cómo encierra en el estrecho marco de la décima —con apretada concisión, gran fuerza expresiva, una calidad poética y esa síntesis verbal que caracterizan su obra— su definición acerca de determinados sentimientos o sensaciones. Tal sucede en algunas de las estrofas ya citadas y también en «Verdad» y «Como un hilo de agua». Estas estrofas (así como las de «Soledad» y «Dulce palabra es olvido») dejan al descubierto su atinado afán conceptista, enraizado en la huella quevediana. Leamos la hermosa:

SOLEDAD

Soledad. Callada estancia.

Reino del silencio. Cirio

desvaneciéndose. Lirio

que ya no es más que fragancia.

Misteriosa es su sustancia:

de olvido se hizo, de fina

bruma en que todo termina

por borrarse. Casi muerte,

largo sueño, extraña suerte

a que este amor nos destina.

Pero asimismo, con igual lirismo y logrado lenguaje poético, le canta a la belleza de la flora y la fauna, cuando nos habla del «colibrí» que bebe en la flor y vuelve a la espesura, y recuerda al «Sinsonte que ya no es», en la que «la percepción de un lírico entrañable —Fray Luis— acontece como materia viva, vívida». [6] La visión del «Lirio» —por el que, como señalé al inicio, demuestra Rafaela su preferencia desde la infancia, por su exquisito aroma y blancura— queda atrapada en versos muy propios de la fina sensibilidad de la creadora, en los que se percibe un aliento lorquiano.

Y con tal lirismo, en otras décimas nos describe esa rosa inspirada por la de Mariano Brull y a él dedicada; la criollísima palmera; la altiva yagruma cortejada por el viento en el Museo de la Ciudad; los pinos que evocan la juanramoniana «Rosa de los caminos».

Su etapa de estudiante en La Sorbona la evoca a través de la nieve parisina («Llueve la albura») y del agradable recuerdo del tañido de las campanas de la famosa iglesia Notre Dame de París. Y otros motivos poéticos son exaltados por Rafaela como subtemas, para despertar en (o compartir con) el lector el gusto y disfrute por lo bello, en varias décimas: «Mediodía», «Arco de música», «Pez nocturno», «Sierpe» y «Moaré: cinta de madera».

Asimismo, en una muestra de cómo las vivencias estéticas pueden influir en la creación de un poeta, descuellan cinco estrofas: las inspiradas en cinco obras de dos artistas holandeses, según se corrobora en «Van Gogh-Los Girasoles», que ahora reproduzco:

VAN GOGH-LOS GIRASOLES

¿De qué semilla han nacido

tan violentos girasoles?

¿En qué fuego, en qué crisoles

su fiero cobre han fundido?

¿Qué palpitar, qué latido,

qué temblor los estremece?

¿Qué espiral nace y perece

en tan altiva corola?

¡Qué tristeza de alma sola

de su desamparo crece!

Y asimismo, sobre una obra de Vermeer, «El cuadro aquel», en un ejemplo de estrofa endecasílaba (a la que a veces recurría, no solo al tradicional verso octosílabo):

EL CUADRO AQUEL

La joven del turbante azul turquesa

llena de luz la sala del Museo.

Ella ha vencido al tiempo… Yo la veo

amaneciendo en toda su belleza.

La primavera de su vida empieza

y en flor se anuncia aquí resplandeciente.

¿Su doncellez? Eterna se presiente

pues en la magia real de su pintura

la concibió Vermeer, con galanura,

en el minuto del amor naciente.

Lo propio acontece en otra hermosa muestra endecasílaba: «Unicornio escapado de un tapiz», recreadora de una fabulosa historia en torno al mítico animal que, en su fuga, sedujo a la princesa en el camino:

UNICORNIO ESCAPADO DE UN TAPIZ

Esplendía, con nívea galanura

(entre nobles doncellas y donceles)

el unicornio, rey de los corceles

de heráldica, emblemática figura.

Cambió su bienestar por la aventura.

Soñador quiso ser. Y peregrino…

Sedujo a la princesa en el camino.

Mostró su corazón al descubierto.

Y en esta fuga audaz, el campo abierto

le pareció un palacio clandestino.

Mas, en «Color de Amelia», realiza un preciso retrato de la afamada pintora cubana:

COLOR DE AMELIA

De un planeta azul venía

su manera delicada

de teñir de añil la nada

o la penumbra… Se abría

el alba al cristal… Vencía

su muy singular manera

de hurtarle a la luz primera

su secreto. Y mil y una

fórmulas de sombra y luna,

de turquí y de primavera.

Por su parte, en «Cerámica», bosqueja con precisión una de las bellas piezas que le obsequiara el no menos célebre creador plástico René Portocarrero:

CERÁMICA

Mariposa que te niegas

a morir. Libre y segura

vi yo nacer la hermosura

que al fuego sellado entregas.

Ardes sin arder. Y juegas

a ser reflejo encendido.

En tu barro estremecido

—pintor y a un tiempo alfarero—

se inventó Portocarrero

la luz del trópico herido.

Ahora bien, tanto los temas como los subtemas a veces devienen —como ya hemos visto— objeto poético, y están signados por las características formales y estilísticas apuntadas, además de la polirritmia y una musicalidad no solo apreciada en sus décimas, sino en toda su obra. Y quiero insistir en este último aspecto, porque precisamente por eso, algunos destacados compositores de nuestro país llevarían al pentagrama varias décimas de Rafaela. De tal suerte, «Caribe» tiene tres versiones: de Harold Gramatges, Electo Silva (ambas para coro) y Félix Reyes. Enriqueta Almanza musicó «Fiel a mi tierra» y «Patria y flor» (la que luego fue adaptada para agrupación coral por Octavio Marín). Finalmente, también serían musicadas (para coro) por Electo Silva las dos primeras de «Por Martí» y la antológica «Dulce palabra es olvido» por cuya perfecta hechura y exquisitez no me resisto a transcribir:

DULCE PALABRA ES OLVIDO

Dulce palabra es olvido.

Triste tal vez. Gris acaso.

Pero yo la quiero, al paso

que desdeño lo vivido:

nada más dulce que olvido.

Mejor que glorias de amante,

mejor que ansiada y quemante

lágrima, mejor que herido

corazón y amor cambiante

prefiero tu paz, Olvido.

Además de estas características, se debe destacar el empleo del difícil recurso del encabalgamiento, para no forzar las ideas en función de la rima. En casi todas sus estrofas mantiene la estructura tradicional de las cuatro rimas. Sin embargo, recalco el adverbio «casi», para llamar la atención en siete que difieren de las restantes.

A propósito, resalto que «Dulce palabra es olvido» presenta una hechura anómala —de acuerdo con el criterio del poeta y ensayista Adolfo Menéndez Alberdi—, [7] pues la rima se repite en cinco versos (terminación ido), pero tres veces con la misma palabra que, a la vez, constituye el tema. La variación en la estructura es, por tanto, abba:ac:caca. Y con no poca intencionalidad, la autora hace esto en versos claves, para establecer un ciclo que comienza en el primero, con la definición de su palabra-tema; tiene una reafirmación en el quinto, y culmina en el último con ese cierre confirmador, rotundo, categórico en el que recae su mayor fuerza, al reiterar el sustantivo olvido, pero ahora con mayúscula, para darle la verdadera connotación otorgada por la poeta.

La segunda es «Vuelta de hoja» que, además de ser endecasílaba, también presenta una estructura distinta: abba:ab:bccb. En esta, como en la anterior, el interés de la creadora es presentarnos otro ciclo que se abre no en el primer verso, sino en el segundo, con una pregunta, y cierra en el último, en el que se responde afirmativamente, casi con la misma expresión, utilizando al final el verbo ser en su copretérito de indicativo (la diferencia recae en el hecho de que varía la otra forma verbal utilizada, antes en infinitivo y ahora en presente).

VUELTA DE HOJA

¿Cómo decirle adiós a la amargura?

¿Cómo volver a ser la que había sido?

No supe más de beso enardecido

ni doble palpitar ni fiel ternura.

Ávida pena se trocó en ventura

por obra de este amor, ay, bien nacido.

Y recobré el sosiego ya perdido.

Y regresé a la luz. Ya no padezco.

Como lirio salvaje en ti florezco:

vuelvo otra vez a ser la que había sido.

En cuanto a «Sinsonte que ya no es», su estructura varía en los versos octavo y noveno, que repiten la rima del segundo y tercero (abba:ac:cbbc) y nótese que esta se apoya en participios usados como adjetivos, para darles mayor fuerza a los sustantivos que los acompañan, aun cuando (como en el segundo verso) estén alejados gramaticalmente o en elipsis (como en el noveno).

SINSONTE QUE YA NO ES

Toda la música queda

en ti, sinsonte, cuajada.

Música libre, soleada.

Alto trino de aire y seda.

Desde el río a la arboleda

iba tu canción erguida,

al silencio bien ceñida

y a la soledad negada

cuando de pronto, baleada,

se apagó como tu vida.

«Colibrí», «El cuadro aquel» y «Unicornio escapado de un tapiz» siguen el molde clásico, pero con la variante de que —como «Vuelta de hoja»— son endecasílabas. [8]

Leamos la primera, tan hermosa como las dos siguientes y, en verdad, como todas las espinelas que nos dejara «Rafaela de Cuba» (como la llamara Gabriela Mistral en carta enviada a la autora de Viaje al sueño):

COLIBRÍ

Tornasolado rumbo. Desceñido

color de primavera. Sol viviente

de corola a corola reluciente

y en verde, azul y malva bien bruñido.

Recompone la luz su prisma ardido

entre el ramaje de la fronda oscura.

Su eléctrico brillar y plata pura

el cristal de los aires ya golpea…

En vértigo se acerca. Centellea.

Bebe en flor y vuelve a la espesura.

«Rosa de los caminos» —cuyos versos también son de once sílabas— tiene otra particularidad en la estructura que no es la tradicional, sino birrima (abba:ab:baab):

ROSA DE LOS CAMINOS

«Rosa de los caminos interiores»

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Rosa de los caminos interiores

más cierta cuanto más imaginada.

Tan tímida, tan frágil e intocada,

tan íntima en ocultos esplendores.

No te deslumbren falsos amadores,

no en oropeles quedes fascinada,

que un alma solo en sueños revelada,

que un pecho sin falsías ni temores

te encenderá en latidos y en ardores:

te hará tangible al fin. Y bienamada.

En otro orden, merece mencionarse su «Agonía» (perteneciente a la trilogía ya antes citada):

AGONÍA

Agonizo. Sueño. Me hundo

en la penumbra temida.

Desciendo lenta y vencida

hasta el límite profundo

de las tinieblas… Qué mundo

me ciñe… Dejo en la urna

de vidrio y de mármol frío

mi corazón —ya sombrío—

y su rosa taciturna.

Si se lee con detenimiento esta ejemplar estrofa, podrá notarse que solo tiene nueve versos, o sea, no podría llamársele «décima», sino «enésima». Sin embargo, tal «defecto» no salta a primera vista, ni le resta valor al contenido emotivo, porque el texto es muy compacto y logrado.

En su correcto uso del lenguaje, advertimos la presencia de ciertos sustantivos y adjetivos repetidos a lo largo de su obra, para aportar mayor carga semántica a los versos. Particularmente con los primeros ocurre —como hemos podido apreciar— que a ratos devienen objeto poético.

Por su parte, los propios adjetivos, además de denotar alguna cualidad o manera de ser del sustantivo, le brindan a este más fuerza y, en ciertos momentos, se pueden convertir en símbolos, utilizados directa o metafóricamente, como sucede con los colores blanco, verde y azul. [9]

De igual modo, se apoya tanto en los sustantivos como en los adjetivos cuando a ratos establece relaciones de tipo sinestésico (para darles un mayor realce a los primeros: luz dormida, rumor cautivo, dulce palabra, quemante lágrima, color desnudo, blando sueño, paz altiva), o sugiere el contraste, como en «Lirio» (décima en la que ya antes destaqué la presencia de un fino aliento lorquiano):

LIRIO

Luna de nieve quebrada

en seis pedazos de seda.

Luz de luna que se queda

entre las hojas clavada.

Luna en seis rayos cortada.

Luz en pétalos de albura.

En la rama verde oscura

raso blanco y perfumado.

Nácar de luna rasgado

en seis rayos de luz pura.

En su regusto por el idioma, Rafaela acude —y quiero volver a insistir en esta particularidad de su obra— a un eficaz manejo del lenguaje, confiriéndole su triple valor: gramatical, fonético y estilístico. Para ello, utiliza figuras y tropos que enriquecen sus textos, apuntan hacia múltiples significados y les aportan lirismo y belleza.

A tal efecto, se apoya en la repetición consciente de palabras, que le da musicalidad a los versos y resalta los temas tratados. Así nos encontramos con la anáfora (también se puede ejemplificar con «Lirio») y el polisíndeton, que se destaca en la tercera décima de «Por Martí», en la que —mediante la conjunción sino repetida—se distinguen las ideas contrastadas, y el estilo se hace solemne y enfático, para que sobresalga la postura del Maestro:

[…]

No de piedras la trinchera

sino de flor pensativa,

no la bandera cautiva

sino una libre bandera,

no la queja lastimera

sino la palabra erguida,

no la plata envilecida

sino la más blanca rosa,

no la mano poderosa

sino la del pueblo, herida.

[…]

Con otra variante de la repetición de un mismo vocablo (ahora el pronombre personal tú) se nos presenta «Hogar»:

HOGAR

Tú y la casa. Tú y las flores.

Tú y los libros desmandados

y los papeles volados

por revueltos corredores…

Tú y los limpios resplandores

del verano. Tú y la huida

de la soledad… Sin brida

se van los miedos mortales.

Tú y las cosas habituales

devolviéndome a la vida.

De esta forma, la creadora quiere confiarnos su emoción ante determinada circunstancia, en un tono cadencioso. La imagen del esposo —unida a elementos que conforman el cotidiano ambiente del lar compartido con él— aparece reiterada en ese pronombre, para reflejar el sentimiento de ella en ese instante.

Este recurso de repetir intencionalmente una misma palabra —muy frecuente en su obra poética— se da, pero de otro modo, en «Mediodía», que comienza y termina con el mismo sustantivo, para así abrir y cerrar un ciclo (como en «Dulce palabra es olvido» y «Vuelta de hoja»), en el que —poéticamente— Rafaela nos descubre, mediante conceptos, su visión de esa fase del día. Aquí está:

MEDIODÍA

Mediodía: cegadora

luz como flameante espada.

Lumbre celeste volteada

de un solo golpe. Es la hora

del color desnudo. Dora

el aire al perfil del día

y levemente atavía

de chispas niebla ligera.

Muerte de las sombras… Fiera

luz vertical… Mediodía.

Se puede señalar, asimismo, el empleo del lenguaje figurado, mediante la alegoría y la antítesis (como en las décimas dedicadas a Martí); el hipérbaton («Su eléctrico brillar y plata pura / el cristal de los aires ya golpea»); la hipérbole («tu recuerdo combatiente / convoca este asalto al cielo»); la derivación («por donde tú caminaste / apenas quedan caminos» o «que hay sueños muy bien soñados»); el polípote («que sembramos, que sembraste»); el retruécano («con su fusil de poeta / y su lira de soldado») y la paradoja («Cruz y espada en la lisura / del agua en calma. Diamante / a la vez cerca y distante / de la luna y de la orilla»).

Con relación a los tropos, en las décimas rafaelianas se aprecian, entre otros, sus gustadas metáforas en múltiples ejemplos; el símil («Un temblor, un movimiento / como de rápida pluma» o «Mediodía: cegadora / luz como flameante espada») y la metonimia («y construye firme el día / para una patria sin penas»), por solo citar algunos.

Otros aspectos se pueden abordar en las décimas de Rafaela Chacón Nardi, pero no es mi intención agotar el tema. Solo he pretendido resaltar algunos valores éticos, estéticos y estilísticos de los que se sirvió la creadora para trasladarnos tanto sus más íntimos sentimientos como su apreciación de la realidad, y que signan también toda su obra, desde su primer Viaje al sueño.

No quisiera concluir estas líneas sin hacer énfasis en este aspecto del quehacer poético de Rafaela Chacón Nardi: el ineludible valor que la poeta le dio a la décima y de cuánto hizo hasta el final de su existencia esta infatigable mujer por la «estrofa del pueblo cubano», como la llamó José Fornaris.

HOMENAJE A RAFAELA CHACÓN NARDI

Algunas opiniones sobre la autora

Su libro es el mejor de poemas femeninos que me ha llegado en años. Su calidad y su feminidad me han prendido a él. Dos lecturas, las dos rebosadas de gracia. Le estoy por ello reconocida. Me place que tengamos dos oficios comunes, Rafaela de Cuba.

Gabriela Mistral

La verdad es que leí todos los poemas de su libro apenas lo recibí e inmediatamente tuve la impresión de que son de lo mejor que hoy se escribe en nuestra lengua.

Federico de Onís

[…] no es una pasajera aficionada a hacer versos, invitada a la canción por la inquietud de la adolescencia. Es una poetisa cuyo nombre hay que aprender. Porque —repitamos ese nombre— Chacón Nardi tiene sensibilidad para ver, voz estremecida y, difícil virtud, ángel verbal.

Juan Chabás

[…] un temperamento poético de alta calidad.

Max Henríquez Ureña

Hay poetisas muy buenas […], pero no quiero citar nombres, porque aquella a la que no mencione se indignaría… Hay algunas muy buenas, por ejemplo, Rafaela Chacón Nardi; y ya que quebré la regla, puedo decir que ella es muy buena poetisa…

Dulce María Loynaz

[…] alta, lograda, purísima poesía que solo puede nacer de quien tenga anchurosa humanidad y saber de poeta grande.

Mirta Aguirre

[…] era lo nuevo desde la Avellaneda, la Zambrana y la Matamoros, traído en el ala de nuestro tiempo. El verso descarnado, la poesía a flor de palabra, expuesta a la intemperie, como un simple acontecimiento de la naturaleza. Ya apuntaba en ella esa magia de la síntesis, ese don de la sobriedad verbal que nos da cernida le emoción, y nos entrega de un gran bloque de espíritu solo el metal limpio.

Nicolás Guillén

Sus versos evidencian mucha lectura de poetas contemporáneos […] Y desde luego, los nuevos de Cuba. Pero esas lecturas no le sofocan el aliento propio, con lo cual le digo que la voz lírica de Ud. se deja percibir —distinta— en medio de tan ilustre coro de influencias.

Por otra parte, no hallo «manera», cosa rara en gente muy joven. Ud. se sacude eso que el estilo (o dígase aquí forma, elocución) tiene de frase hecha. Pasa un aire de frescura por esas estrofas, que desvanece todo elemento adventicio.

Medardo Vitier

Escribo «sobre Rafaela y su poesía», y en seguida me digo que esa formulación es inadmisible, que no es posible establecer tal división. Y ello no es posible, porque Rafaela pertenece a esa rara, rarísima estirpe de poetas tan consustanciales con su obra, tan parte de ella misma, que la pupila más penetradora no acierta a delimitarles las fronteras.

Félix Pita Rodríguez

Sus labores en el ámbito pedagógico no le restaron fuerzas para continuar ese ejercicio recóndito y tenaz que le ha permitido ganar un sitial seguro en la lírica cubana contemporánea. Porque en ella vida y poesía están estrechamente ligadas, como ocurre en los genuinos poetas de todos los tiempos.

Salvador Bueno

DOS POEMAS DEDICADOS A «RAFAELA DE CUBA»

PRESAGIO

A Rafaela Chacón Nardi, siempre en el recuerdo

El buque fantasma se pierde en las brumas de la noche.

El Capitán no quiere, no sabe, no conoce.

Prefiere ignorar el destino de la nave extraviada

en su tiempo de acechos, temores, sobresaltos.

Prefiere la condena del destierro,

la pérdida de sus bienes, el peligro de lo ignoto.

Prefiero tu paz, Olvido. Tu tormenta nocturna,

tu feroz caricia, tu agreste secreto.

El Capitán continúa su ruta.

El oráculo de su fe le dicta el incierto rumbo.

Cruza la nave despiadada por la todavía irreal memoria,

ahora apenas presagio.

El buque fantasma se extravía

en las brumas de la noche.

El Capitán ignora a dónde lo conduce.

Prefiere solo saber que persigue el misterio, un fulgor.

Waldo González López

A RAFAELA CHACÓN NARDI

En el coro de imágenes deriva

la triste historia que tu mano crea.

Una tarde febril entra cautiva

la noche que en audacia te rodea.

Suave danzar de un lirio conmovido

en tu jardín de eternos resplandores

un sonido crucial, un estallido

y un derroche de luz en tus ardores.

Rafaela de Cuba, ruiseñora,

de los más puros trinos la primera,

eres frágil corcel, mágica hora

en que nació de pronto una quimera.

Eres la mariposa bienhechora

que en el verso libó la primavera.

Juanita Conejero

SOBRE «RAFAELA DE CUBA»

RAFAELA CHACÓN NARDI (Ciudad de La Habana, 1926-2001). Poeta, pedagoga y promotora cultural, es sin duda una de las más prestigiosas figuras de la poesía cubana. Graduada de la Escuela Normal de La Habana y de la Facultad de Educación de la Universidad capitalina, desde muy joven se consagraría al magisterio, su segunda naturaleza.

Su obra poética la conforman los volúmenes: Viaje al sueño (1948), Viaje al sueño. 36 Nuevos poemas y una carta de Gabriela Mistral (1957), De rocío y de humo (1962), Del silencio y las voces (1978), Coral del aire (1982), Carrusel (poesía para niños, 1992), Una mujer desde su isla canta (1994), Vuelta de hoja (1995, selección y prólogo de M. H. M.), Mínimo paraíso (décimas, 1997, selección, prólogo y notas de MHM), Viaje al sueño (edición facsimilar, con carta de Gabriela Mistral y presentación de Nicolás Guillén, 1998), Del íntimo esplendor (antología, 2000, selección, prólogo y notas de M. H. M.), Isla nívea en mar oscura (2003) y Ámbito de amar (2006), estos dos últimos libros póstumos.

Su ingente labor en la pedagogía la llevaría a desempeñar significativas responsabilidades, entre estas: Directora Nacional de Extensión Educacional y funcionaria del Centro Regional para el Hemisferio Occidental de la UNESCO.

Obtuvo becas de la Sociedad Lyceum Lawn Tennis Club (México, 1950), de la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana para el Centro de Intercambio Educativo de la UNESCO (París, 1951-1952), Alianza Francesa de La Habana para estudios de perfeccionamiento en La Sorbona (París, 1953-1954), de la UNESCO en coordinación con el MINED (Chile, 1963).

Diversos reconocimientos y distinciones le fueron conferidos a lo largo de su ejemplar trayectoria literaria y educacional. Entre muchos otros: Medalla Sandro Pertini, conferida por el Presidente de Italia y entregada por el funcionario Enrico Nardo, de la Embajada de ese país en Cuba, por la brillante participación del Grupo de Expresión Creadora en la I Bienal Internacional de Diseño Infantil; Diploma y Medalla Distinción por la Cultura Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura (1981); Medalla de la UNESCO Centenario de Picasso, conferida por la Oficina de Información Pública de esa institución internacional, en reconocimiento a su labor desarrollada en el campo de la plástica infantil en general y con los niños impedidos físicos en particular (1982); Diploma por el XXX Aniversario de la fundación de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo (1982); Medalla y Diploma del Concurso-Exposición de Arte Infantil, de Lídice, Checoslovaquia, por el mejor conjunto de dibujos y pinturas realizados por niños (1984); Distinción por la Educación Cubana (1995); Trofeo Giraldilla de La Habana (1995); Medalla José María Heredia, Santiago de Cuba, (1995); Distinción Gaspar Melchor de Jovellanos, Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba (1996) y Premio Nacional de Cultura Comunitaria (1999).

Ha sido incluida en múltiples antologías de poesía internacional, realizadas por especialistas de diversos países y participó en eventos internacionales en España, Italia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Bulgaria, ex URSS y ex RDA, Brasil, Perú y Barbados.

Notas:

[1] Gaceta del Caribe, año I, no. 8, octubre de l944.

[2] M. H. M.: La poética de Rafaela Chacón Nardi, Colección Pinos Nuevos, Editorial Letras Cubanas, La Habana, l996, pp. 21-36.

[3] Waldo González: «Como la poesía, un misterio», en Muchacha, año 6, no. 12, La Habana, febrero de 1986.

[4] Mirta Aguirre: «Libre, la tierra más pura», en Mujeres Cubanas, Órgano de la Federación Democrática de Mujeres, La Habana, 1950.

[5] Analizado exhaustivamente por Waldo González en su ensayo «Sobre Juegos y otros poemas, de Mirta Aguirre», incluido en José Prats Sariol: Nuevos ensayistas cubanos, Editorial Letras Cubanas, 1983, y por el propio W. G. en su volumen de ensayos: Escribir para niños y jóvenes, Colección Universo, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1983.

[6] Waldo González López: «Viaje al sueño de la Patria», en Revolución y Cultura, La Habana, septiembre de 1979.

[7] Adolfo Menéndez Alberdi: La décima escrita, Ediciones Unión, La Habana, 1986.

[8] En mi libro de ensayos La poética de Rafaela Chacón Nardi (Premio Pinos Nuevos en su segunda convocatoria), Editorial Letras Cubanas, 1996 solo señalo como endecasílabas las décimas «Colibrí» y «Vuelta de hoja», ya que las tres restantes («El cuadro aquel», «Unicornio escapado de un tapiz» y «Rosa de los caminos») fueron escritas entre junio y julio de 1995, cuando ya estaba en prensa dicho volumen.

[9] Este aspecto lo abordé más ampliamente en un capítulo de mi libro de ensayos ya citado, al referirme no solo a la décima, sino a todo el quehacer en versos de Rafaela.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAYRA HERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Nació en La Habana, Cuba (1950). Ensayista, crítica y editora, integró la Sección de Ensayo y Crítica de la Asociación de Escritores de la UNEAC. Graduada con una Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de La Habana (1979). Fue reconocida a nivel nacional en su país por tres de sus libros, como los Premios Razón de Ser 1999 (Fundación Alejo Carpentier), La Edad de Oro 1998 (Editorial Gente Nueva) y Pinos Nuevos, 1996 (Editorial Letras Cubanas). Es autora de los libros: La poética de Rafaela Chacón Nardi (Editorial Letras Cubanas, 1996); Recado para Jonás. Sobre el discurso femenino en la décima para niños en Cuba (Editorial Gente Nueva, 2001); Hombres necios que acusáis… Estudio sobre el discurso femenino en la décima en Cuba (Editorial Oriente, 2001). Como editora ha trabajado las obras de autores cubanos y latinoamericanos en narrativa, poesía y teatro. Además, ha preparado y publicado las antologías: De amor y de sombra de Isabel Allende (prólogo y edición), Editorial Arte y Literatura (1980); La amada inmóvil y otros poemas de Amado Nervo (selección y edición), Editorial Arte y Literatura (1987); El conservador de la Premio Nobel Nadine Gordimer (prólogo y edición), Editorial Arte y Literatura (1988); Un leopardo en la cumbre de un volcán, antología de cuentos de Poli Délano (prólogo y edición), Editorial Arte y Literatura (1989); Con estos versos, antología poética de Mario Benedetti (selección y edición), Editorial Arte y Literatura (1991); Vuelta de hoja, poemario de Rafaela Chacón Nardi (selección, prólogo y notas), Ediciones Vigía (Matanzas, 1995); Nuevos juegos prohibidos (Jóvenes poetas de Cuba) (selección, nota introductoria y edición), Editorial Letras Cubanas (1997); Mínimo paraíso, decimario de Rafaela Chacón Nardi (compilación, prólogo y notas), Ediciones Matanzas (1997); Arco tenso, poemario de Teresita Fernández (selección y prólogo), Sed de Belleza Editores (Santa Clara, 1999); Rosa de mi mansedumbre, decimario de Serafina Núñez (selección, prólogo y notas), Ediciones Capiro (Santa Clara, 2000); Del íntimo esplendor, antología poética de Rafaela Chacón Nardi (selección, prólogo, notas y edición), Editorial Letras Cubanas (2000); Error de magia, antología poética de Carilda Oliver Labra (selección y edición), Editorial Letras Cubanas (2000); Confesiones de Circe. Poetisas-decimistas orientales (selección y prólogo), Editorial El Mar y la Montaña (2004); Ámbito de amar, que reúne toda la poesía amatoria de Rafaela Chacón Nardi (selección, prólogo, notas y edición), Editorial Letras Cubanas (2006); Navegas, Isla de Oro. Panorama de la décima para niños (compilación y prólogo, en colaboración con Waldo González López), Editorial Gente Nueva (2009); y Esta cárcel de aire puro. Panorama de la décima cubana del siglo XX (en dos tomos, compilación y prólogo, en colaboración con Waldo González López), Casa Editora Abril (2009 y 2010).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________