ENTREVISTA A CARMEN BOULLOSA, DEMIURGA DE LAS LETRAS HISPANAS

por

Mar Inestrillas y Michael Abeyta

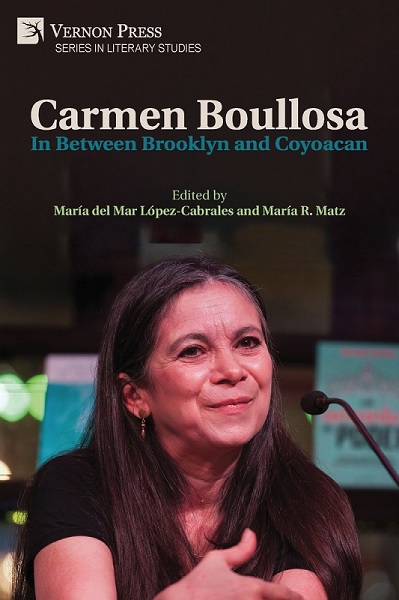

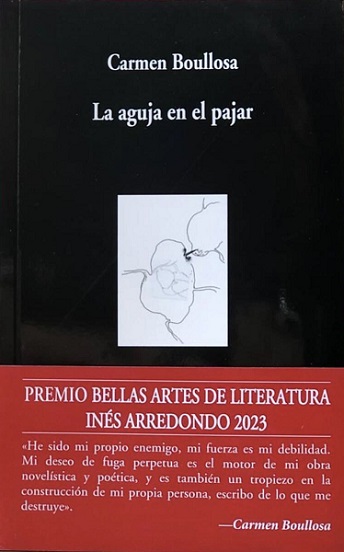

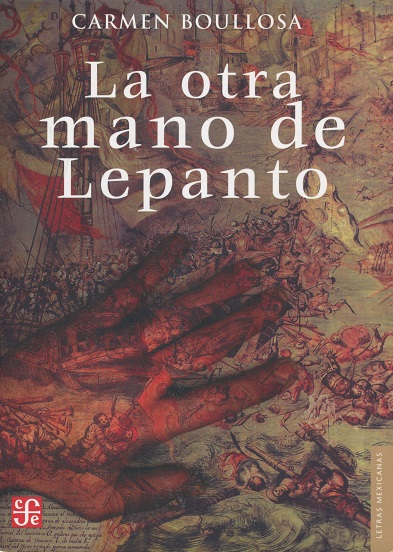

Nació en la ciudad de México en1954. Estudió en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM. Ha publicado poesía, novela, algunos cuentos y ensayos y dos libros de teatro, poeta (entre otros libros, La Salvaja, FCE; La patria insomne y Harmatia, en Hiperión; el más reciente, La aguja en el pajar, en Visor), novelas (entre otras, Texas, la gran ladronería, en Alfaguara, La otra mano de Lepanto, El complot de los románticos, El libro de Ana, El libro de Eva, en Siruela), ensayos (Cuando fui mortal), teatro (Cocinar hombres) y en pequeñas ediciones o ejemplares únicos ha elaborado múltiples libros de artista. Obtuvo entre otros los premios (en México) Villaurrutia, Ibargüengoitia, Pacheco, Arredondo y Tablada; (en Alemania) el Liberatur, y el Anna Seghers; (en Madrid) el Café Gijón de novela, el Casa de América de poesía, el Rosalía de Castro del PEN Gallego. Becaria Guggenheim, del Cullman Center, Centro Mexicano de Escritores, INBA FONAPAS, y del Sistema Nacional de Creadores. Escritora residente de la DAAD en Berlín. La New York Public Library alberga su archivo (hasta 2016). Se han exhibido sus libros de artista, piezas diversas y colaboraciones con otros artistas en galerías y museos como el Carrillo Gil, el MUNAL (Museo Nacional de Arte en México). Fue profesora visitante distinguida en Columbia, Georgetown, SDSU, Blaise Pascal; Cátedra Andrés Bello en NYU, Alfonso Reyes en la Sorbona, y Distinguished Lecturer en City College, CUNY. Recibió siete NY-EMMYs por el programa NUEVA YORK en la televisión pública, CUNY-TV. Doctora Honoris Causa por el Institute of Doctoral Studies of the Visual Arts (IDSVA). Es miembro vitalicio del New York Humanities Institute (NYHI), y profesora en Macaulay Honors College, CUNY.

En reconocimiento a que ha logrado una gran resonancia internacional y llevado lejos la literatura escrita por mujeres mexicanas, la escritora Carmen Boullosa recibió el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2023 que otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el gobierno del estado de Sinaloa.

Durante la ceremonia de entrega, realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Lucina Jiménez, titular del INBAL reconoció la aportación de Boullosa a la literatura, la cual, dijo, es significativa en varios sentidos. “Es una escritora que desafía las estructuras narrativas tradicionales y adopta técnicas experimentales. Tampoco teme jugar con el realismo mágico o la fantasía.”

ARISTEGUI NOTICIAS

CDMX – México

(2023)

En 2025, Carmen Boullosa fue galardonada con el Premio Nacional “Enrique Anderson Imbert” de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), en reconocimiento a su destacada trayectoria en la docencia, la investigación universitaria y su prolífica labor creativa en diversos géneros literarios. El premio honra su aporte al conocimiento y la difusión de la lengua y las culturas hispánicas en Estados Unidos.

Hablemos Escritoras

WWW.hablemosescritoras.com

Austin, Texas, EE. UU.

(2025)

Desde hace algunas décadas, Carmen Boullosa es una de las escritoras más prolíficas y reconocidas internacionalmente en el ámbito de las letras hispanas. Con una larga y exitosa trayectoria literaria, que abarca la poesía, el teatro, el ensayo y la novela, acumula una larga serie de premios literarios que la sitúan en la vanguardia de las letras femeninas en lengua castellana. Entre sus últimos reconocimientos, se encuentra el Premio Nacional “Enrique Anderson Imbert” de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE, 2025), que reconoce su destacada aportación al Hispanismo en Estados Unidos. A raíz de este último prestigioso galardón, se presenta aquí una original entrevista con la autora mexicana realizada por Michael Paul Abeyta y Mar Inestrillas en el verano de 2025.

Mar & Michael: Desde aquellos primeros años, durante las décadas de los 70 y los 80, en los que te diste a conocer al mundo como escritora mexicana, obtuviste el reconocimiento de tu obra y fuiste galardonada con tus primeros premios literarios, ¿tuviste algún contacto con los escritores e intelectuales exiliados de Latinoamérica y de España?

Carmen Boullosa: Sí que los tuve. Mi primerísima clase al entrar a la UNAM fue un asombro: Luis Rius, el poeta refugiado español, impartía Literatura Medieval. Escucharlo era algo único. Doy un contexto para no caer sin ton ni son en una muy larga enumeración: México había sido país de acopio del exilio español a la caída de la República, exilio que enriqueció el mundo intelectual, académico, artístico. Aún me tocó recibir el baño de generosidad que pronto se vería enriquecido por los muchos refugiados de la Operación Cóndor del Cono Sur, editores, escritores, artistas.

Mis compañeros en la UNAM hablaban del taller de Tito Monterroso (hondureño ciudadano de Guatemala, huyó a México con la caída de Árbenz en 54), otros del que tenía el ecuatoriano Donoso Pareja. Eran años formidables, en los pasillos vi varias veces a Arreola, una a Juan García Ponce, ya en silla de ruedas … Poco después conocí a Tomás Segovia, llegó niño a México tras la Guerra Civil española. Él es una figura clave en mi formación, y la de varios de mi generación. Tomás impartía en El Colegio de México un “Seminario de mi ronco pecho” en el que podíamos participar, aunque no fuéramos alumnos de esa institución, leíamos de su mano un abanico de autores, de Lope de Vega a Merleau-Ponty … Tuve la suerte de conocer también a José de la Colina, escritor y editor, también llegó niño con la caída de la República, hijo de un tipógrafo o impresor, estaba casado con una campeona de arco, “una amazona”, decían… también fue generoso en su conversación larguísima… Las portadas de los suplementos, libros y revistas, eran de Vicente Rojo, también importado por México, otro lujo que nos regaló España. En casa de Inés Arredondo había una pintura hermosa de Ramón Gaya, un retrato de su ex, Tomás Segovia. Inés odiaba a Tomás, papá de sus hijos, pero ahí estaba el lienzo del genio… otra presencia de la República. Muy joven trabajé en la Editorial Nueva Imagen que publicaba a Cortázar, Benedetti, su editor era Guillermo Schavelzon. Eran años dorados y difíciles para América Latina. No era necesario que vivieran en México para que nos habitaran, con nosotros estaban Cortázar, Borges, Donoso, Bioy Casares, Silvina Ocampo… El México literario en el que yo crecía, el de Octavio Paz y su revista Plural y el nacimiento de Vuelta, no hubiera sido como era sin la riqueza que trajeron los que huían, como, por citar dos ejemplos muy distintos, Ida Vitale del Uruguay, a Tununa Mercado y Noé Jitrik, de la Argentina, como la sicoanalista Marie Langer, quien con su presencia cambió la vida de muchos de nosotros, mis sucesivos terapeutas crecieron con su influjo… Podría seguir, pero ustedes dos me han pedido ser breve, y me detengo.

M&M: Aunque llevas ya varios años viviendo y trabajando en Nueva York, y hayas pasado largas estancias en otras ciudades como Berlín, mantienes siempre un vínculo vital originario con la Ciudad de México. ¿Puedes contarnos un poco cómo influyó el ámbito cultural cosmopolita del DF en tu formación como escritora?

CB: Hago primero una precisión: llegué a Nueva York ya con la beca de la Biblioteca Pública de Nueva York para académicos y escritores. No en mis años de formación. De alguna manera, mi ciudad ha sido esa biblioteca. Nueva York no es mi ciudad. Es mi ajenidad. Aquí trabajo, aquí me quedé porque mi enamorado no era portátil como yo. Creo que ya comienza a serlo, y mi plan es llevármelo a México, porque aquella es mi ciudad. Lo cierto es que nunca he dejado México. He salido, pero no lo he dejado. Mi gusto literario, estético, es ciudademexicano. Es algo difícil sostener la afirmación, si pienso que nací en una ciudad que decía tener un poco más de tres millones de habitantes. Recuerdo lo que era, me es muy fácil: cierro los ojos y estoy en la Avenida Melchor Ocampo, paso por las glorietas cubiertas de flores, las fuentes, las señoras con tacón alto, algunas personas descalzas… Los caballeros con sombrero puesto… Ya han pasado varias vidas en la mía, pero sigo teniendo una ciudad: la de México. Es mi modo, es mi alma.

M&M: En cuanto a tu vida fuera de México, ¿cómo crees que ha cambiado tu trayectoria como escritora el contacto directo y de forma más o menos permanente con la vida cultural e intelectual de Nueva York?

CB: La distancia es fértil. La memoria es fértil. El silencio es fértil. La melancolía se afila y vuelve elegante con la distancia, por la memoria, y por el silencio es fértil. Visitar lugares ajenos es fértil. También sé que mi apego por la de México ha crecido porque estoy acá, en Brooklyn. Me he vuelto un habitante de frontera, y a diario voy y vengo. Más voy que vengo, pero de frontera. Sin duda el lujo de la biblioteca de la ciudad (la NYPL), el gozo del transporte público que sirve (aunque todos se quejen de él), y la ciudad misma, y el hecho de que haya tantos de tantos diferentes lugares del mundo. Todo eso me ha enriquecido, y enrarecido. Porque hay un enrarecimiento. Nueva York está envenenada. En varias maneras, la más obvia se llama trump, y uso su nombre en minúsculas porque es como una enfermedad, y es neoyorkina esa enfermedad, esa gula de sí mismo, esa avaricia descarnada, esa irresponsabilidad ante todo lo que no sea Mr. Dinero. Apesta. Vivir donde apesta me ha vuelto de alguna manera una sobreviviente. Y eso de sobrevivir cada día, y de cada día cruzar una frontera, podría ser agotador, pero tiene algo de entrenamiento que le ha servido, hasta donde voy, a mi músculo escritor. Porque escribir requiere de un músculo. Y un músculo que como todo músculo no es sólo de carne y energía, tiene algo tremendamente humano. Porque eso es el Humano: un músculo sin hueso que se olvida de su propia columna y vive de imaginar. Y eso es un escritor, un superhumano que vuela a lo imaginario para ahí trabajar a punta de su propia capa, a flote con la tinta con su propia voladora. Yo, que aún escribo a mano (no esta entrevista, pero mis libros, mis poemas, mis notas), pienso en capa y en tinta, y en esas cosas, tan poco neoyorkinas…

M&M: Desde niña, siempre has sido una ávida lectora, ¿qué obras de filosofía y literatura universal te han inspirado a ti como poeta, dramaturga, ensayista y novelista? ¿Por qué merecen tu consideración y admiración?

CB: La Biblia, desde niña. La recopilación de los hermanos Grimm, desde niña, estoy segura de que más aún que la Biblia. Los poemas de Amado Nervo, desde niña. Los de Rubén Darío, desde niña. No tengo ya la enciclopedia El tesoro de la juventud, pero la extraño, igual tengo impresa su versión de los mitos clásicos, que no he vuelto a ver desde mis diez. También las historias de las Santas, más que la de los Santos, y sobre todo las que no son explícitamente narrativas, las que cuentan las pinturas y grabados. Aunque ahora ya no leo como antes: hacia adelante. Siento que leo hacia atrás. Siento que leo mejor lo que es relectura, y que lo que quiero leer hacia adelante es más como para informarme, algo que detesto en el lector literario. Estoy en un momento que requiero reeducarme como lectora. No encuentro aún de qué cuerda asirme, pero ya lo haré.

M&M: En la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana se quejaba de no haber tenido una mentora anciana, ¿has tenido en tu vida alguna mentora anciana? ¿Crees que alguna de las autoras que admiras han podido desempeñar este papel?

CB: Mi mentora mayor fue mi abuela materna, era una narradora verbal inigualable. Mi mamá se quejaba de cuánto iba perdiendo su arte, al tiempo que yo aún la encontraba Grande – no puedo imaginarla mejor, creo que su juicio tenía que ver con un proceso personal, se intentaba despegar de su mamá que, según ella misma llegó a verbalizar con nosotras, le había comido su propia maternidad, no la había dejado gozar de sus hijas mayores, nada. El hecho es que nosotras llamábamos a mi abuela materna “Mami”. Mi gran mentora. Las escritoras mayores que yo, de Inés Arredondo a Margo y Elena, las admiro, leo, observo. Mi relación con ellas ha sido distinta: no soy esos ojos de niña aprendiendo a vivirnarrar en una sola palabra.

M&M: El libro de Ana trata del legado y de la identidad del personaje de Ana Karenina de Leo Tolstoi, donde se narran eventos históricos y experiencias de sus hijos décadas después de su suicidio. También aparece Alejandra Kollontai como personaje y figura histórica en esta novela. ¿Nos puedes describir un poco tu investigación de la literatura rusa para preparar esta obra?

CB: No soy una experta en la literatura rusa, ni he pretendido serlo. La novela se me volvió inevitable por una relectura de Ana Karenina, lo he contado muchas veces: ¿cómo podía ser que Tolstoi dijera que había escrito un libro que un editor (y escrito) considerara publicable, y que después Tolstoi no lo trajera más a escena? Se lo dio y se lo quitó. Y eso me parecía una injusticia bastarda porque la vida de Ana hubiera sido distinta si publica su libro. No diré más feliz, diré más completa. No la veo como protagonista de ese suicidio (que es hasta cierto punto involuntario, pasa como por un descuido) si publica el libro y es, como iba a serlo, porque ella estaba en boca de todos, un éxito. Por eso lo escribí, una especie de reparación. En otros libros he tenido que hacer verdadera indagación para poder armarlo y escribirlo. En el caso de El libro de Ana, fue una necesidad que yo adjudiqué a la personaja: Ana necesitaba su libro.

M&M: En El libro de Ana parece que hay bastante tensión entre diferentes estilos literarios: encontramos la actitud irreverente de Tolstoi ante la historiografía, cierto realismo feminista siguiendo, tal vez, las pautas de Kollontai, y el cuento de hadas feminista de Ana que parece subvertir los demás discursos. ¿En qué sentido es la destrucción del mito trágico de Ana Karenina en El libro de Ana precursor de El libro de Eva?

CB: Es muy buen punto. No lo había pensado, no lo voy a negar, aunque me atrevo a afinar algunos puntos. Las dos son, tienen una voluntad de reivindicación de dos personajes literarios. Pero son personajes muy diferentes, y los libros tenían que ser distintos. Si hubieran sido paralelos, El libro de Eva hubiera empezado con la narración de la vida de sus hijos. Pero era imposible, porque es la Madre de todo humano. El tema, la protagonista, la del título, me obligaba a otra estrategia, a otra lengua, a otro ordenamiento y forma.

M&M: En tu ensayo “La destrucción en la escritura” mencionas poseer cierta obsesión con la destrucción y mencionas a Conrad, Cervantes y Quevedo como autores que dan sentido a la necesidad de la destrucción en la escritura para mantenerse viva, ¿sigue presente esta actitud obsesiva en tu actividad literaria?

CB: En la novela en que llevo trabajando unos años creo hay más bien un deseo de reconstrucción, y una pelea continua conmigo, porque tiendo a romper, y hacer de la destrucción el centro. Y no lo permite este libro específico. Es un caso particular, mis “fuentes” son “escritos” escritos por los que son mis personajes, si es que son míos, pero tienen que ser míos, aunque no quieran. Y los quiero presentes, no destruidos o rotos. Aunque para que sea novela, tendrían que pasar por ese proceso de destrucción, y lo he desviado por otros lados, y será la novela donde hay más “roturas” con la realidad, aunque sólo busco apegarme, reconstruirlo…

M&M: Al acercarte a Cervantes en La otra mano de Lepanto, no sólo reescribes y reinventas algunos personajes, sobre todo el de la joven gitanilla, sino que revitalizas la misma escritura del propio Cervantes, lo reivindicas. Al escribir la historia silenciada de Eva en El libro de Eva, ¿en qué sentido podemos decir que destruyes y reivindicas el papel de esta mujer clave en el Génesis? ¿O es que mantienes otra perspectiva?

CB: Es diferente perspectiva, porque tenían que serlo. No sólo es por un propósito “voluntario”, el de no usar un “molde” al escribir una novela. La otra mano de Lepanto y El libro de Eva son seres de muy distinta especie. Es cierto que rechazo el uso del “molde” – llamémosle corset, pero es impreciso, mejor es decir una forma prepensada. El texto literario debe decidir su propia conformación porque lo que es, porque su forma es lo que contiene – y con esto por supuesto que no quiero decir que las novelas o los poemas sean sólo lo que se ve, la peluca del calvo, el maquillaje de la pálida, la máscara de la fiesta. En el caso específico de estas dos novelas, el de Eva es un mito transformado, y fijado con ánimo de legitimizar la inequidad de género ni más ni menos que con el dictado de la voz misma de Dios, mientras que Cervantes es un satirista, por lo tanto irreverente. Mi actitud hacia Cervantes tenía que ser otra. Hay algo más que debo considerar porque es claro que La otra mano de Lepanto me dejó marcada. Esa novela me alteró la voz. ¿A quién responsabilizo? A la sombra cervantina y a la sombra de sus tiempos, muy complicados, y muy presentes, aún. La de Eva creo que no me modificó las cuerdas bucales. La de Lepanto, sí. No quiero decir que después de eso escriba yo lepantiadas –nada más lejano a una lepantiana que La novela perfecta o El velázquez de París, aunque esta segunda novela la escribí poco después de la Lepanto. No es que me “hiriera” las cuerdas, pero me las tocó, cuerdas y pulmones.

M&M: ¿Con qué personaje/s de tus novelas te identificas más directamente y qué personajes te permiten dispersarte y salirte de tu propia dimensión personal y encarar a tus propios demonios?

CB: Aquí me tocan una fibra que no quiero dejar a un lado. Los personajes que más tiran de mí, no me son ni afines ni familiares, y no me son precisamente simpáticos, o con la cabeza fría analizables. No son los que yo quisiera tener cerca, ni como espejo, ni querer estar viendo. No es que yo tenga una relación del todo cordial conmigo misma –o con mis demonios, siquiera lo suficientemente cordial para observarlos de frente–. Lo que me ocurre ante los personajes que me son más atractivos, es algo muy diferente a una relación que me permita holgura y la posibilidad de encarar, porque me imantan preciso por lo que me desagradan. No son ni “héroes”, ni “tumbas” sino un túnel -me atrevo a llamarlo así-, un túnel por el que huyo de mí y creo comprender a ese otro, mi “distante”, mi “no-soy-yo”. Y en ese ejercicio se me van mis tripas, que es, diré, lo más personal que tengo. Lo más íntimo, y lo que apenas conozco. Escribir es un proceso de fuga y de aceptación y reconocimiento, y evisceración: como leer al futuro (o un complejo presente, o a un pasado) en las tripas de un ser vivo, como un santero. Evisceración de mí, no es precisamente un salir de mi propia dimensión personal sino algo distinto.

M&M: Muchas de tus obras son categorizadas como novelas históricas o neohistóricas. ¿Qué importancia tiene la historia en tu escritura y en el proceso de investigación que requiere preparar el denso y elaborado trasfondo de tus novelas?

CB: El cambio de tiempo me es, ése sí, muy atractivo. Me parece guapísimo un tiempo ajeno al presente. Es algo infantil, me temo. No lo entiendo. Al principio, con la novela Llanto, novelas imposibles, creí que era por curiosidad este cambio de tiempos. Pero esa misma novela debió confirmarme que yo estaba equivocada. No es curiosidad. Es otra cosa. No la comprendo. No entiendo por qué, si estoy aquí, si no hay más vida que ésta ni más hoy que éste, por qué es que yo insisto en escribir de otro tiempo mientras estoy en éste, y al tiempo que estoy allá, veo con mayor claridad este hoy, no con un antifaz o una lupa, o con alguna distorsión, sino viéndolo, lo veo aunque esté en la Era Maricastañas, o, como estoy hoy y he estado mis últimos años, en el XVIII de mi ciudad de México y también de Manila (la pequeña México, la llamaban), y en las islas de los mares del Sur, y en camino a Cádiz, y tal vez a punto de que me secuestre un pirata, o me estén comprando o vendiendo en un mercado que sea de esclavos, o que no sea mercado de esclavos, como el Parián de México, pero donde sí me están vendiendo, a mí, a mi antepasado que llegó en el Galeón o Nao de China, a mi personaje. Me obsesiona esa fracción nuestra borrada, nuestro yo novohispano y los esclavos “chinos” que Tatiana Seijas ha estudiado con detenimiento como han hecho otros y sobre todo otras, y a la que aún nos falta verle y escribirla.

M&M: ¿Qué lee Carmen Boullosa en este momento?

CB: Ahoritita leo un texto hermosísimo de Juan José Eguiara y Eguren, el sabio del XVIII, y escritor precioso, o que yo encuentro preciosísimo cuando puedo seguirle la pista, como en la poesía con la que empieza la prosa de su panegírico a la Virgen de Guadalupe, impresa para honrar al Virrey Marqués de las Amarillas (hace un par de semanas leí una obra de teatro también en honor al dicho Virrey, que puso en mis manos el editor Frederik Luciani, chez Raquel Chang Rodríguez; amé el estudio previo, y con la obra me he reído, sobre todo aunque no toda es para reír, pero me ha provocado sólo el ánimo de fiesta). Hoy, estoy que leo y lo releo, como se lee a un poeta, a Eguiara y Eguren. Lo admiro, no sólo su titánica labor de rescate de la bibliografía mexicana, en su celebérrima Bibliotheca Mexicana, también el trabajo tipográfico de su imprenta, hay un artista ahí, artista visual como lo puede ser el que es poeta. Pienso en su prensa en camino a la ciudad, leo de transportes de su época, y cuando coincide, imagino (¿leo?) lo escrito (¿lo que imagino?) sobre Pedro de Vértiz, transportista, sus mulas, y luego leo algún pleito de éste con el sobrino de Eguiara y Eguren, Iraeta, en el Archivo General de la Nación, pelean por el agua en Coyoacán (en el XVIII), y su bancarrota al empezar el XIX, y leo las cartas del dicho Iraeta, una y otra vez, ahí sí que no por su poesía, por alguna frase o un chisme que por fin comprendo, y por intentar olerle el tiempo en que fueron escritas. Estoy en el siglo de Eguiara y el de Vértiz, y un poco antes el del almacenero Ganuza. En mi escritorio vivió la semana pasada Guillermo Tovar y de Teresa en su pequeño pero gran libro sobre los iluminadores Lagarto, y ahora tengo otro, también lleno de imágenes, sobre la moda española en la época de Velázquez que me regaló Phillip Lopate, que entiende mis manías. El subtítulo, “Un sastre en la Corte de Felipe IV”, libro que encuentro lleno de interés, y al que he ido por arriba, por abajo, por delante y por detrás, saltando, de Amanda Wunder, leo de la moda de entonces (y el teatro, y escotes y cuerpos y excesos y defectos de capas de vestido del otro lado del mar), no porque me sirva para la novela, pero me ayuda a soñar. Quién lo creyera, a mí no me interesa leer nada sobre moda ni vestidos, pero ahí estoy, soñando entre telas y cortes de mangas y quién viste mejor que quién y quién otro se pone o quita qué en épocas de Velázquez, que es cuando casualmente nuestros almaceneros pintaban con nuestra cochinilla la vida opulenta de Europa, y entintaba los lienzos de los grandes y no tan grandes artistas, mientras proveían de sedas asiáticas y algodones y cambayas estampados de la India, y peines, sí, también peines como los que naufragaron por miles en un solo Galeón. Aunque no es soñar la palabra (dije líneas atrás “estoy soñando entre telas”), aunque tal vez sí, porque en esta novela soñar es necesario, sobre todo ahora que le doy, una vez más, el pase final, libro que no sé si acabará conmigo, o si yo podré acabarlo a él. Aunque eso sí, pase lo que pase: si me acaba, será también de gozo, porque ha sido aventura única estar en el proceso de aprendizaje y escritura. Otro gran placer: leer (¡y ver!) el libro de Basarás sobre costumbres de filipinos y mexicanos, que hay líneas que me han dado tanta dicha que me ha costado trabajo seguir sentada en la mesa de la biblioteca y no ponerme a bailar. Y hay algo más: leí un poema de excepción, gran poema, de Bob Hicok, por cierto un panegírico no dicho (así se llama), y aunque no es el momento, empecé la lectura de un librito de él, que es más como una no-novela, Water Look Away. Pero la he puesto a un lado, por piedad, porque las clases están por empezar, y yo quiero cerrar el manuscrito, dejarlo descansar tantito antes que se me rompa la clavícula del alma, que es donde últimamente traigo puesto el intelecto ―cosas de ésta novela, porque cada libro exige algo distinto―.

|

FOTOS Archivos privados de la Dra. Carmen Boullosa. Luis de la Vega Lagarto Archivos de la Revista Literaria Baquiana |